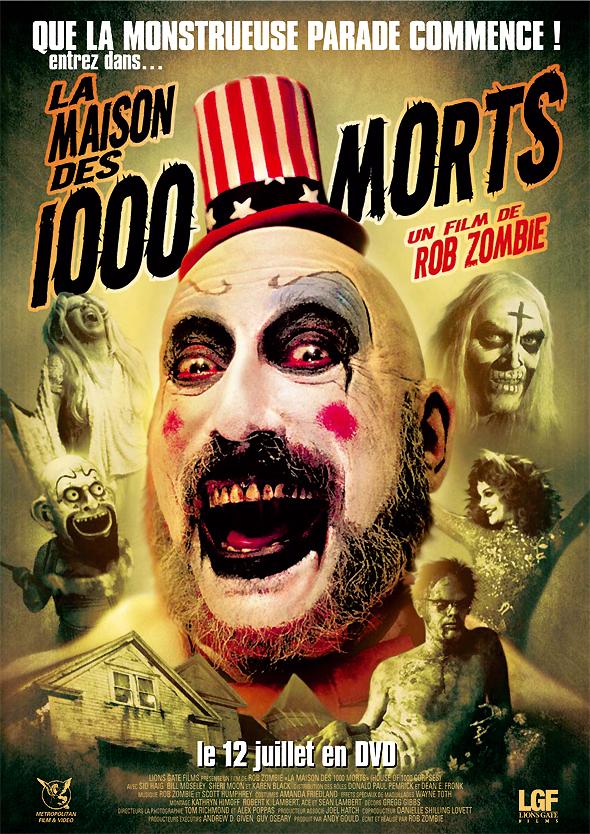

Rob Zombie s’est lancé dans le cinéma avec une franchise extrême : celle des agissements de la famille Firefly, une bande de psychopathes dégénérés sur plusieurs générations qui s’en prennent à tous les visiteurs qui passent dans le coin pour retrouver la tombe de Docteur Satan. Ultra trash, dans un univers visuel qui n’est pas sans rappeler les clips de Sieur Zombie, ce film est un pur électrochoc, parvenant à évoquer le goût du Massacre à la Tronçonneuse de la grande époque, avec un humour tout aussi présent. Hyper attachant dans ses débuts, le film perd hélas de son charisme au cours d’un développement un peu laborieux, mais agréablement conclu sur un univers punk gore qui retrouve le glauque initial. Inégal, mais unique.

L’histoire : une bande de quatre jeunes étudiants fait une halte d’essence dans la station service de Spaulding, et en profitent pour visiter son musée des horreurs. Après cela, ils insistent auprès du capitaine Spaulding, tenancier de l’établissement, pour connaître l’emplacement de l’arbre où a été pendu le docteur Satan. Ce dernier les envoie sur une route de campagne des environs.

Ce film de Rob Zombie montre patte blanche dès le départ en faisant tout pour se faire aimer du fan. D’abord s’introduisant sur une façade horreur années 50 (comprendre : grosse nostalgie), le film s’avance déjà comme un étalage de violence, de sang et de freaks. Et nos premiers personnages, tenanciers de la station essence, ont tout pour se faire aimer. Blagues pas fines, sang froid, pure gueule de freak… On n’est pas loin de l’humour des frères Cohen, dans une ambiance graphique à la Tobe Hooper. Puis l’histoire du film commence, et il a vraiment tout du train fantôme sympathique. On commence déjà par la visite du fameux musée du capitaine Spaulding, que nous découvrons en compagnie de nos jeunes gens. Direct, la plongée dans le trash est rude, le film étant définitivement plus tordu que Massacre à la tronçonneuse. Cadavres dans un cimetière se frappant la tête contre une grille, mise en scène gorrissime et ultra raccoleuse de Ed Gain, la plongée dans la folie est brutale, et s’achève avec l’évocation du docteur Satan, dont la tombe est particulièrement proche du coin. Dans ces conditions, comment résister à l’idée d’aller la découvrir ? Malheureusement pour nos jeunes gens, ils vont traîner sur les terres de la famille Firefly. Là, Rob Zombie innove graphiquement, puisqu’il prend le parti risqué de caractériser ses personnages par des films en caméra amateurs qu’ils réalisent eux même en se mettant en scène. Shéry Moon récite quelques phrases des fanatiques de Charles Manson, Otis nous fait part de ses créations artistiques ultra-déviantes… La galerie des personnages trashs ne cesse de s’agrandir, et chose étrange, mais le charme du freak opère toujours dans ces conditions, et malgré nous, on s’attache à cette famille totalement chtarbée et immorale, qui sous couvert de clichés inflige les pires souffrances à des individus de toute sorte. Les dialogues sont d’ailleurs savoureux (« Je te gâche ta journée ? »), les interprétations des personnages étant tout simplement au poil. A vrai dire, c’est un film d’horreur parfait jusqu’au spectacle de théâtre. On a là les dernières minutes de film qui ont un charme fou, et qui nous manquerons cruellement par la suite. Le spectacle de Sheri Moon en danseuse type des années 50 retrouve la grâce de ces glorieuses époques. Mais passé la capture de nos jeunes, le freak show finit par un peu lasser. Si les sévices infligés sont toujours assez gratuits et révoltants (la question piège), Rob Zombie tente de donner une dimension psychédélique à son film d’horreur. Il lui donne des airs de bad trip, et pour se démarquer du style de Hooper, il expérimente en tournant des plans complètement en négatif. Une technique qui surprend, mais qui sature vite les rétines, les montages énervés de Zombie donnant au final un look trop clippesque à cette grande partie. Si certaines séquences dominent dans le lot (l’interminable exécution de l’adjoint du shérif), on se détache un peu de l’histoire, nos freaks paraissant un poil moins attachants (même si ils restent toujours trash) alors que nos victimes ont perdues elle aussi un poil de l’intérêt qu’on leur portait. Après les décors aux teintes ultra chaudes de la maison, on passe dans un univers de cimetière et de cavernes lors de la troisième partie, où on va enfin aller faire un tour du côté du docteur Satan. Si les débuts de cette partie avaient du mal à convaincre (les intrusions de caméra amateur ayant finit peu à peu par m’user), on retrouve des souterrains qui font vraiment écho à Tobe Hooper, et à une parodie de chirurgien torturée et ultra punk en la personne du Docteur Satan, aux bras insectoïdes continuant ses recherches sur des attardés mentaux. Le soldats cybernétique qui sort alors devant nous yeux fait vraiment progresser l’univers vers encore quelque chose de nouveau, et si la conclusion revient voir du côté de Massacre à la Tronçonneuse, le film concerne immanquablement un cachet d’originalité, créant un univers à part totalement surréaliste et particulièrement réjouissant. Si le visuel est ce qui fait la force et la faiblesse du film, Rob Zombie a réussit à imposer son imaginaire en un film, de façon plutôt cohérente et en développant son travail sans oublier de payer son tribut aux génies qui l’ont précédés. Naissance d’un maître ? Assurément.

4/6

de Rob Zombie

avec Sid Haig, Bill Moseley

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)