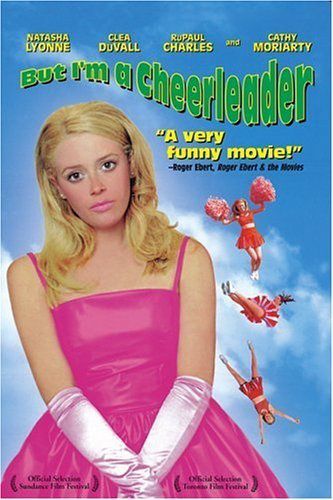

Avec But I’m a Cheerleader, la réalisatrice Jamie Babbit s’attaque au sujet très south parkien des camps de cures pour jeunes homosexuel(le)s sous l’angle du teen movie très connoté (on connaît son avis sur la question dès l’introduction). S’attachant à un humour pas toujours efficace et une culture du cliché tout à fait de rigueur, le film se révèle quand même suffisamment intelligent pour cerner quelques principes intelligents dans le traitement du sujet.

L’histoire : Megan, pompom girl de son lycée sortant avec le chef de l’équipe de sport, est inscrite par sa famille dans un centre de réorientation sexuelle, étant soupçonnée d’être lesbienne. Elle assiste alors aux programmes de ré-affirmation des genres.

Ce genre de thème est si politiquement incorrect que la simple perspective de la voir aborder sur un long métrage suscite de grandes attentes, mais aussi de grandes craintes. En traitant les genres en mode cliché pour faire rire, on peut facilement manquer de faire rire (South park flirte souvent avec ce subtil équilibre). Ici, le film ne se révèle pas tout à fait irréprochable. Outre un humour variable (allant du gag fin à la lourdeur ratée en passant souvent par la case « mignon inoffensif »), le film refuse la subtilité et radicalise considérablement le débat, considérant d’office que la réconciliation est impossible entre les camps (en ressortant les avatars réguliers tels que la famille, la religion, la morale…). C’est notamment le cas pendant l’entrée de Megan dans le camp, où elle est tout simplement forcée de reconnaître son lesbianisme, que le film tient pour acquis par la suite (sur la base d’éléments parfois connotés, parfois volontairement exagérés pour les « orienter » davantage qu’il ne le sont). Un aspect parmi tant d’autres qui limitent la subtilité du film, qui préfère cultiver la légèreté pour jouer la carte de la comédie adolescente. Néanmoins, le film cherche quand même à illustrer quelques constats édifiants. Les gens troublés sont donc les proches de Megan se considérant comme normaux, qui finissent par aller en thérapie, le problème venant clairement d’eux (d’ailleurs, les prétendues cures psy cherchant à remonter aux causes du problème aboutissent à des souvenirs d’enfance culpabilisant les parents eux-mêmes). Par ailleurs, le film raille les homos « repentis » qui conservent leurs tics efféminés et leurs attirances intrinsèques, qui luttent constamment en voyant des tentations dans toutes les activités qu’ils entreprennent (les sports évidemment, la mécanique, les travaux de jardinage, tout est prétexte à laisser ses penchants revenir). Le contraste des couleurs bleu/rose devient immédiatement agressif et participe à l’ambiance étouffante du camp, et finalement, le film perçoit aussi la stupidité de créer des camps de « redressement pour jeunes gays », tout simplement car le rapprochement de personne de même orientation les encourage à flirter entre eux. Une petite incertitude vient quand même amoindrir la portée du film en la personne d’un jeune transsexuel déjà inclut dans le groupe des filles, et qui semble toujours s’y épanouir. Comment expliquer cette tolérance de la part des moniteurs devant ce qui doit être le « stade ultime » ? Le film préfère tout simplement éluder le sujet, mais on met quand même un trans là, histoire de balayer tout le rayon LGBT-friendly visé par le film. Les intentions ont beau être gentilles, au final, But I’m a Cheerleader tire un peu sur l’ambulance, jouant beaucoup la caricature et dénonçant finalement un sujet déjà très excessif sur l’intégration homosexuelle. Et au vu de son optique, il ne se gêne pas pour égratigner les gros symboles comme les répétitions vomitives des cérémonies de mariages, d’accouplement aussi. Le résultat est donc en demi teinte, bien connoté, un peu raté.

3/6

1999

de Jamie Babbit

avec Julie Delpy, Natasha Lyonne

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)