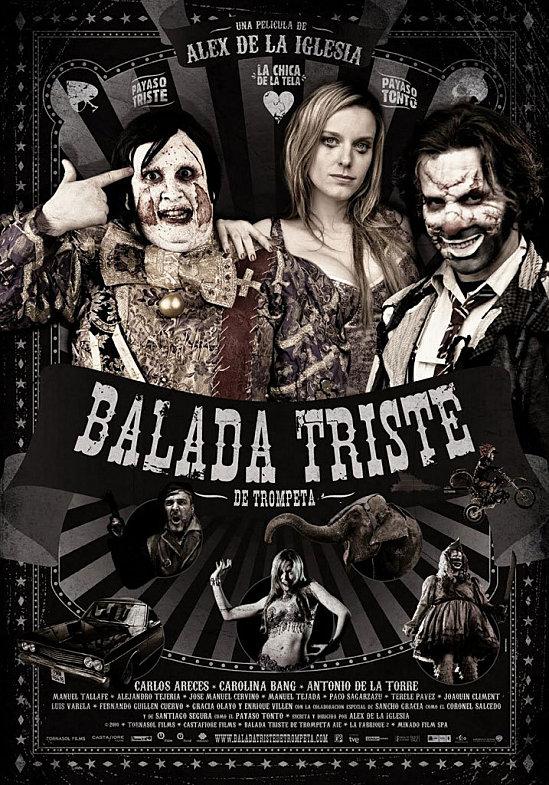

Alex de la Iglesia revient sur mon topic, avec son nouveau film Balada Triste. Enfin, nouveau… On espère qu’il ne restera pas nouveau très longtemps, car le bonhomme est tellement doué, qu’à chaque nouveau film, on en redemande. Et la tendance n’est pas prête de s’inverser avec ce nouveau film, bourré de gags qui font pleurer. Profondément mélancolique et tragique, c’est un film animé par l’énergie du désespoir, probablement le plus personnel et le plus violent de toute la filmographie d’Alex. Et c’est un gros morceau du programme cinématographique de l’année.

L’histoire : Le fils d’un clown joyeux grandit avec l’émergence du Franquisme. Il devient alors un clown triste, et se fait engager dans un cirque, où il tombe amoureux de la femme du clown joyeux, un alcoolique tyrannique.

Ce qui choque très vite dans le film d’Alex de la Iglesia, c’est qu’il y a énormément de situations humoristiques. Mais elles sont toutes si dramatiques, si sombres, qu’à chaque nouveau gag, le spectateur prend à nouveau conscience de la gravité de la chose. Cette introduction pose déjà les bases des figures clown joyeux / clown triste. Le clown triste est celui qui rit des blagues du clown joyeux. Il est dramatique, il subit l’humour plus qu’il ne le fait vivre, car dans une farce, il y a le farceur et le dindon. Il porte un regard incroyablement lucide sur le monde, et est seul capable de résister un revolver pointé sur la tempe. Le clown joyeux est celui qui fait les blagues, et qui récolte les rires des enfants, il est affable, et cède en face de son public. Mais dans une situation de crise, il est le premier à arrêter de rire pour devenir lui-même une bête sauvage. Ces figures, nous les retrouverons constamment dans le film, au moins dans les situations initiales. En effet, une fois que le clown joyeux s’est transformé en bête sur le champ de bataille, il est emprisonné par l’armée franquiste. Son fils viendra le voir, et à travers la grille, son avenir est bouleversé. Il deviendra clown triste au lieu de continuer dans la branche de son père. Après un court intermède où le père et le fils chercheront à se venger du régime qui les a opprimés, le fils, maintenant grandi, trouve un travail dans un cirque, et remarque la gymnaste au ruban. C’est la femme du clown joyeux, qui gère le cirque. Et ce clown fait des tonnes de blagues, mais elles n’ont rien de drôle. La blague du bébé mort né illustre parfaitement cette thématique, puisqu’il y a une situation amusante, mais qu’il n’y a pas de quoi rire. Ce qui donne lieu à la scène d’explication de la blague, d’habitude très drôle, et ici totalement dramatique, car pour une fois, nous sommes du côté de celui qui n’a pas compris. Nous nous focalisons après sur le trio 2 clowns/danseuse, vraiment très étrange, la danseuse flirtant ouvertement avec le clown triste, en l’appréciant pour son courage et pour sa gravité, mais restant toujours avec son clown joyeux, qui la bat sans retenue avant de la ramoner comme il faut, en voyant sa relation comme un amour voué à la détruire. On continue d’espérer voir la situation s’améliorer, ce qui est le cas pendant la sortie à la fête foraine, et alors que l’amour commence à se concrétiser, et que le clown triste rit, il prend dans la main d’un grosse une barbe à papa avant d’en mordre goulument une bouchée sans s’en soucier. Constamment, le dramatique de la situation est relancé, et constamment, cela empire, prenant de telles proportions que le parcours hallucinant du clown triste, se muant peu à peu en la bête qu’est le clown joyeux, prend un sens vraiment très sombre sur la vie qu’il a connu, et qu’a connu l’Espagne toute entière. Voulant conserver un minimum de suspense, je ne développerai rien de plus au niveau péripéties, bien qu’il ait quantité de chose à voir encore. Je veux juste évoquer les dernières secondes, où notre clown retrouve le rire, un rire si violent, si atroce, qui se teinte d’un cynisme si noir, qu’il achève complètement le spectacle, portant le tragique à des hauteurs qu’il avait rarement atteintes. Il s’est probablement passé quelque chose en moi quand j’ai découvert le film, je ne peux donc qu’engager à le voir, en rappelant que c’est la comédie la plus triste que j’ai pu voir.

5.5/6

de Álex de la Iglesia

avec Carlos Areces, Antonio de la Torre

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)