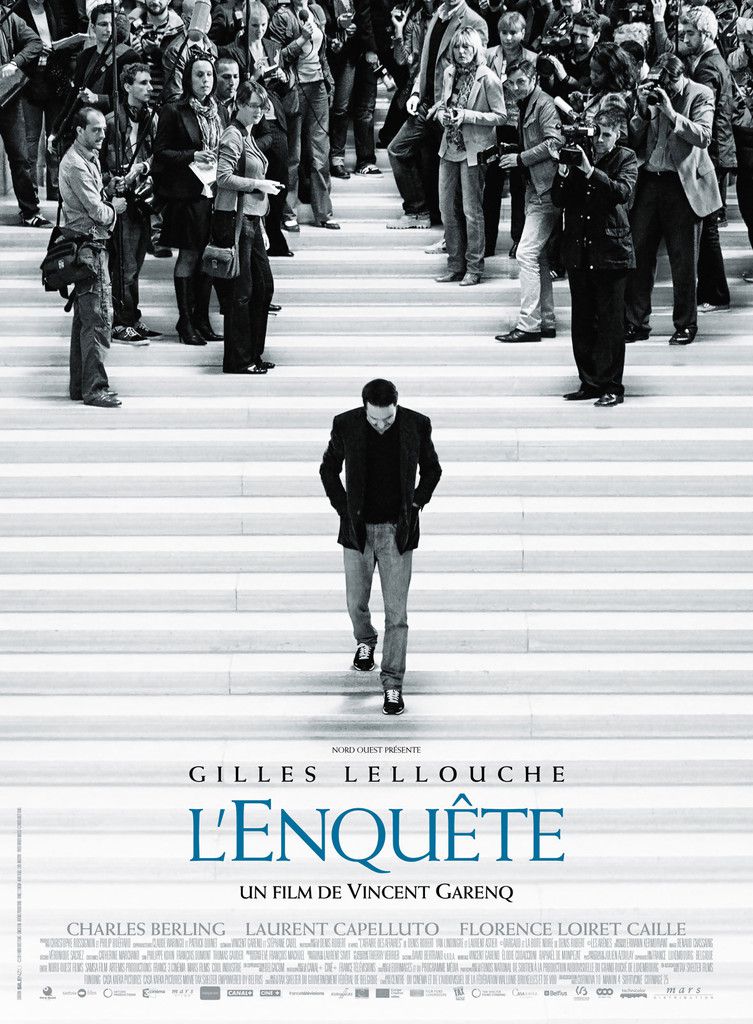

Film colossal que cette Enquête passée relativement discrètement dans les salles, surement un complot de l'Etat ou que les spectateurs saturent déjà trop de la crise pour se replonger dans le feuilleton de Clearstream qui nous avait valu une des interventions les plus accrochantes de l'ami Sarkozy. Peu de fioritures, beaucoup de fausses pistes et de démêlés entre experts, L'enquête nous propose de revisiter les débuts de l'affaire et le lancement de la polémique, tout en s'impliquant aussi sur l'affaire des Corvettes, occupant alors le cabinet de justice indépendant chargé de l'enquête.

Le film est un véritable sac de noeuds, à l'image de l'affaire qu'il tente de démêler. Il y a tant de connexions entre tous les suspects, tant de données à analyser, tant d'enjeux et de circonstances à cerner qu'à échelle humaine, le problème semble inextricable. Le film nous épargne donc la revue régulière des preuves matérielles, et s'attache à la trajectoire du journaliste lancé en indépendant sur le sujet, qui ramasse petit à petit de gros morceaux tombés des archives pour faire éclater la bulle. En s'attirant dès lors les foudres d'une multitude d'ennemis puissants et inconnus ayant eu recours aux pratiques financières de Clearstream.

Le film donne donc une certaine orientation à ses révélations, et présente chacun des protagonistes avec un rôle précis. Plusieurs étant des personnalités politiques toujours au pouvoir, il faut donc prendre un peu de distance entre ce matériau et l'affaire réelle. Elle en est toutefois un exemple percutant et démonstratif, qui fonctionne à merveille dans le monde moderne. C'est là qu'il faut se régaler dans le film. Que ce soit sur le rôle des médias, de l'utilisation de l'opinion publique, des magouilles pour détourner l'attention le temps de faire place nette, des moyens de pressions, des simples enjeux personnels (qui font prendre une tournure décisive dans la crédibilité du journaliste en question)... Tous ces éléments fonctionnent dans un sens cohérent et sont un reflet ultra réaliste du fonctionnement de la grosse machine qu'on surnomme "systeme". Même si le film conclut par l'hommage au courage du journalisme critique, il nous a offert une plongée vertigineuse dans le mouvement quotidien des liens de pouvoir. Film impersonnel ultra immersif et foisonnant, on tient là un égal des plus grands films d'Oliver Stone dans l'ambition, et une image nette du fonctionnement d'un organe financier et d'un mécanisme de corruption moderne. De quoi compenser largement sa facture technique faiblarde et son manque de "cinématographie" (c'est un téléfilm ni plus ni moins).

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)