Sam Raimi s’est fait connaître d’une manière assez inattendue et assez enviée par nombre de petits réalisateurs, en balançant à la face du monde une trilogie horrorifique dont le premier volet a clairement choqué le monde entier. Rarement un film d’horreur s’était permi de tels débordements, et dans un style aussi agressif, autant thématiquement que visuellement. Après ce premier essai concluant (financé par un moyen métrage contenant déjà tous les ingrédients du film), on délaisse le système D (à peine 30 000 dollars de budget) pour passer à la série B plus conséquente, et là encore Raimi surprendra son public en partant, comme le fera Massacre à la tronçonneuse 2, dans un humour cartoonesque bien plus bon enfant que son collègue texan. L’accueil est mitigé, mais les années passant, il est devenu l’opus le plus populaire de la saga, loin devant le premier et très loin devant le troisième opus. Ce dernier est en effet un peu en marge de la série, délaisse complètement le côté horrorifique pour explorer un aspect jeu de rôle qui plaira beaucoup aux fans de Naheulbeuk et consorts, mais qui se révèle bien plus inoffensif que ses frères. Ce n’est guère plus qu’un petit Trublion qui s’amuse avec ses personnages et qui se permet des excès énormes par pur plaisir jouissif. Hélas, un budget relativement modeste gâche un peu les effets spéciaux, bien trop nombreux et ambitieux pour le spectacle proposé. Ouvrons le Nécronomicon écrit par Halazred, et rendons nous compte que les Démons annoncés par Nostradamus dans Demoni s’étaient déjà insérés dans un petit chalet à la frontière du Tenessi.

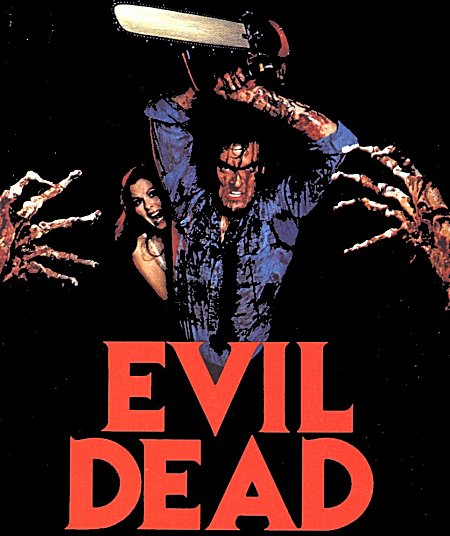

Evil dead : Incroyable, ce film. C’est un condense des pires clichés du film d’horreur à base d’étudiants, et il n’a absolument pas vieilli, parvenant à faire stresser malgré la modestie des moyens mis en jeu. D’abord minimaliste dans ses effets (des bruits dans la maison, une balançoire qui s’arrête de bouger, une trappe qui s’ouvre dans un courant d’air…), le film installe une ambiance particulièrement oppressante, le stress consistant surtout dans notre totale incertitude quant au commencement de l’histoire. On est vaguement au courant de démons, mais on ignore totalement comment l’action va s’amorcer. On stresse alors dans une cave assez mal éclairée, avant de découvrir la bande magnétique et le livre en question. L’ambiance, d’abord bien plus détendue, se tend radicalement lorsque la bande reprend après sa première interruption, libérant les démons des entrailles infernales de la terre. Et là, c’est parti. Tout, absolument tout devient effrayant. Les démons, symbolisés par des caméra subjectives, rôdent autour de la maison, défoncent des arbres pour retrouver leur victime, attendent le bon moment. La nature qui entoure nos étudiants devient d’une hostilité rare, entravant, violant, faisant tout pour retenir un maximum les âmes innocentes pour permettre aux Démons de les posséder. Dès qu’on se rend compte de l’ampleur de la situation, on comprend qu’ils n’ont aucune chance. Leur seule option consiste à rester ensemble dans le chalet et à n’en point bouger. Un huis clos. Un cliché monumental, dont l’ambiance, plus de trente ans plus tard, n’a rien perdu de son efficacité, en créant au passage un véritable traumatisme lors de la découverte du premier possédé, aux voix gutturales et aux visages se putréfiant à vitesse grand V, qui font preuve de violence extrême et d’une impulsivité imprévisible. La grande majorité du film se passe donc dans un stress total, omniprésent, et culminant lors de plusieurs sommets où les démons font preuve d’un certain savoir faire en termes de surprise tétanisante. Le film va encore plus loin, en n’hésitant pas à mélanger à son histoire extrêmement flippante de pures scènes gores (le démembrement à la hache, l’enterrement de Linda…) qui viennent donner à ce film déjà ultra tendu une ambiance gore poisseuse, qui gagne donc sur tous les tableaux. Enjeu : survie des personnages. Efficacité : au-delà de tout espoir. Le plan séquence maintenant célèbre de Ash en proie à une angoisse sans borne carabine en main et entouré de démons reste un des moments les plus efficaces en matière de stress dans le cinéma horrorifique, une chose qui n’échappera pas au réalisateur d’Amityville 2. Un film sans temps mort jusqu’à son dénouement, parfaitement logique et d’une sobriété qui n’a d’égale que son efficacité. Direct dans le Top 5 des eighties.

6/6

de Sam Raimi

avec Bruce Campbell, Ellen Sandweiss

Evil dead 2 : On commence à tâter des problèmes juridiques dans laquelle la saga s’est enlisée, chaque nouvel opus ayant été tourné avec une maison de production différente. En effet, si les droits du nom ont pu être acquittés, reprendre les plans du précédent épisode aurait coûté trop cher. Ainsi s’initie le phénomène unique dans l’histoire des trilogies : chacune est un remake du précédent, qu’il réarrange à sa sauce. Ici on commence en évinçant tous les personnages secondaires du premier, il ne reste plus que Linda et Ash. Puis viendra la fille du chercheur étudiant le Nécronomicon, avec de nouvelles pages du livre. Alors qu’on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, Raimi se permet une chose incroyable : foutre de la comédie en plein milieu des scènes de gore, et qui plus est sans gâcher les effets horrorifiques et le suspense de l’histoire. C’est vraiment là que réside le tour de force du film. Il continue à nous terroriser avec des démons dont les apparitions font toujours leur petit effet (« La tronçonneuse… Où est-elle ? »), mais dont les excès gores, délaissant rapidement le rouge pour passer au noir, au vert, au bleu, se révèlent être de nouveaux procédés destinés à faire rire le publique. Grâce à des procédés cartoonesques, Raimi garde l’impact de son premier film, en l’aérant plaisamment de séquences humoristiques qui font vraiment rire. Difficile de garder son sérieux devant un Ash se faisant mordre la main par la tête de sa fiancée qu’il cogne sur tous les meubles, avant de le voir se casser des piles d’assiettes sur la tête avec sa main possédé, qu’il se met à poursuivre une fois coupée. De véritables éléments cultes qui contribueront à renforcer le capital sympathie du film, qui se rapproche bien plus de son public que le premier épisode. La représentation de la folie de Raimi, une scène où Ash rit maladivement au milieu de toute une pièce qui rit avec lui, est d’ailleurs une très belle illustration de ce concept d’homme dépassé par les évènements qui ne trouve plus que le rire pour faire face à la situation (le dénouement de In the mouth of madness). Ayons d’ailleurs tous une pensée pour Bruce Campbell, qui a vécu un véritable martyr pendant le tournage, Sam Raimi prenant un malin plaisir à tester les limites physiques de ses acteurs. Sa vanne balancée dans My name is Bruce (« Tu connais pas la peur toi. Tu n’as jamais bossé avec Sam Raimi ! ») prend ici tout son sens, la performance physique de l’acteur étant réellement palpable à l’écran. Pensons aussi à Ted Raimi, qui joue le démon Aurietta, particulièrement récurrent dans le film (« Jevaisprendretonâmejevaisprendretonâme…. »), et qui a joué pendant des heures dans une pièce à 45°C en portant un costume étouffant et épais (il fera d’ailleurs un malaise en plein tournage, ce qui déclenchera la colère de son frère pendant un certain temps). Ici, le film explore à fond son potentiel fantastique, n’hésitant pas à faire attaquer le chalet en dernier acte par les arbres environnants, et à ouvrir un passage dimensionnel dans lequel sera lui aussi malheureusement expédié. Un final vraiment surprenant totalement inattendu et jubilatoire, présageant un troisième opus épique et passionnant, tant le potentiel du projet prend maintenant des dimensions inimaginables (on débarque carrément dans de l’héroïc fantasy). Incontestablement, cet opus est le meilleur de la saga. Parvenant à réussir à ressusciter avec talent les démons du premier film en apportant une toute nouvelle dimension au film, en gardant en apparence le meilleur pour la fin. Groovy !

6/6

de Sam Raimi

avec Bruce Campbell, Sarah Berry

Army of Darkness : Là, Sam déçoit un peu. Et pourquoi ? Parce qu’il aseptise l’excellent mélange qu’il avait réussi à créer dans son troisième épisode : à savoir de l’horreur efficace mâtinée de gore qui tâche, et comédie mâtinée de gore qui salit. Et dans ce nouvel opus… Ben y a plus de gore ni d’horreur. Plus rien que de la comédie et un peu d’aventure. Un sacrifié aux démons qui meurt dans un geyser de sang de plusieurs mètres, c’est clairement de la comédie volontaire. Bref, après un court remake du 2, particulièrement aseptisé (pas la moindre éclaboussure là où on pourrait faire une thèse sur la gestion des fluides chez Raimi), on retrouve notre héros pieds et poings liés par des chevaliers. Sympa, on va suivre l’émergence d’un héros. Le souci, c’est que le film n’a pas le budget de ses ambitions. Si seulement quelques plans craignaient dans le 2, il y en a ici des dizaines, à commencer par ce château affreusement incrusté, et puant le carton plâtre pour les décors intérieurs. Au moins, reconnaissons au film qu’il est bancal, et que par moments c’est très plaisant. On rit à l’idée que des personnes craignent des démons et en gardent dans leur sous sol pour s’amuser avec les prisonniers. Mais l’occasion de voir un combat épique, tronçonneuse au poing, Ash is back, et il a maintenant l’étoffe d’un combattant (ce qu’il n’était pas dans le premier, et qu’il devenait au cours d’une scène purement bricolage dans le second). Il arrive et impose sa loi, un moment particulièrement drôle du film, jubilatoire, mais ignorant totalement toute notion de retenue ? Ash a encore du chemin à faire avant de devenir un héros, agissant comme un profiteur tant qu’il possède la force physique. La VF ne mâche d’ailleurs pas ses mots, traitant avec familiarité tous les personnages du film, sortant de l’argot dans presque toutes les répliques de Ash. Cette absence de distance, de mesure, nuit un peu au projet, qui n’a alors plus rien de sérieux et qui prend peu à peu des allures de trip à la Naheulbeuk, en sortant des vannes qui sortent d’un tonneau peu éloigné de cette saga mp3 à la française. Un humour plutôt simple donc (le choix des trois bouquins), et jamais vraiment mâture. On notera cependant l’apparition d’une thématique chère à Raimi : le pire ennemi du héros, c’est lui-même. Une thématique qu’il abordera légèrement dans Darkman, et plus largement dans Spiderman 3). On a donc la naissance d’un double maléfique au cours d’une séquence siamoise plutôt amusante car improbable, qui refuse toujours de montrer un peu de gore (même les têtes coupées sont aseptisées). Si le jubilatoire ne rachète pas tout, le film se montre quand mêmme très généreux en matière d’ingrédients sympathiques. Pas moins de 2 séquences bricolages hautement jouissives (la refabrication d’une main, très improbable, et la préparation au siège du château). On aura droit à une armée des morts bien fournie, même si on devine un nombre de figurant limité (on en recroisera plusieurs au cours de la grande scène de combat). Les squelettes sont d’ailleurs personnifiés d’une manière peu subtile, la VF leur octroyant des voies aigues qui recherchent constamment les jeux de mots ou expressions rigolotes. Au final, le manque de sérieux du projet nuit un peu au spectacle malgré des chorégraphies très ludiques dans la bataille du château. Malgré un épilogue parfaitement dans le ton et efficace (mort de rire et gentiment iconique, Ash mitraillant en passant devant le drapeau américain), on ressort du projet amusé, mais pas vraiment convaincant, le film ne tentant jamais de faire de l’héroïc fantasy sérieuse, un genre d’autant plus respectable qu’il est rare d’en croiser avec une bonne trempe (à part Conan, un titre vous vient à l’esprit ?). Un film amusant, mais qui est loin d’être la conclusion qu’on attendait après le second.

4.5/6

de Sam Raimi

avec Bruce Campbell, Embeth Davidtz

.jpg)

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)

/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)